忍城の秘密

映画の「のぼうの城」での石田光成の水攻めで水の中に浮く城のように見えましたが、忍城は石垣を積んでの防備でなく、堀の水がその代りをしました。成田記にあるように、成田親奏が忍城の忍大亟を攻めた時に、後の石田光成の忍攻めの時と同じような造りであったなら、親泰も簡単には攻め落とすことができなかったと思われます。推測するに自然に作られた沼や川で防備する形であったと思われますが、親泰が築城し直した後の完璧な水で守れる城でなく、どこかに弱点を残したものであったように考えます。

その水で守るについて、成田用水の事を来間先生(熊谷市郷土文化会会長)の講義で知りました。これは、「新編熊谷の歴史」の中にも「忍城主となった親泰は、城を守る水を得るため荒川に堰を造って水を引き、成田用水路を造りました」と記述があります。また、石原にある赤城久伊豆神社の社伝(埼玉の神社:埼玉県神社庁)に、「久伊豆神社が赤城神社に合祀された経緯は、忍城主となった成田氏が自らの城の防備と領内の灌漑のため、用水堀(成田用水)を開削し、その源に当たる荒川の水門に久伊豆神社を勧請したが、後に荒川の流路が変わり、境内地が浸食されるようになったので、やむなく赤城神社に合祀されることになったという」とあり、堀の水の取り入れ口と水路を造ったようです。

この神社は、ここに近い熊谷商工高校(商工分離前)が野球で初めて甲子園に行った頃の応援歌で知ったもので、「赤城神社の神主が、おみくじ引いて申すには、いつも、熊商は勝っち、勝っち、勝っち、勝っち」と歌っていました。

一方、忍城側では成田氏の祖、藤原氏の氏神大和春日大社を勧請し春日神社を創建したようですが、これが親奏の頃とすると、今は東別府神社ですが別符氏が春日社を勧請したよりもずっと遅い年代と思われます。

「埼玉の神社」には、「当社は忍城主成田下総守親泰が、氏神として大和の春日神社から勧請したもので、成田氏は遠く藤原氏の流れをくむ家柄と伝える。親泰は成田氏15代目で、児玉重行が居斌(城)する忍妹(?)を文明年間に攻め、児玉氏を追い本拠を成田館から忍城に移している。そのため、当社の創建もこのころかと思われる。社の裏の森陰には大樋が設けられ、これを閉めると忍城の堀と沼の水源が断たれ、佐間の天神社の沼尻の樋を開放すれば水は放出されやはり城の回りの水は干上がる。このため、この地には成田氏の重臣正木丹波守が邸宅を構えて、城を守護していたのである。このように春日神社は、成田氏の氏神ばかりでなく忍城の守りの要であった」と書かれてあるようです。

下の左図は明治19年の迅速地図で、春日神社は忍城の北方にありますが、春日神社の境内は広く忍城の北側近くまであったと思われ、「大樋」は現在の地図でいうと、行田市の総合体育館の南側の道一つ南側の道の端(神社の北端)に比定しているようで、昭和54年3月に建てられた碑がここにあります。

上の右の写真は現在のもの(グーグルアースから)ですが、碑の右側に残る水路は細い流れですが、今も残っているようです。

また、昭和9年に発表された「行田音頭(西条八十作詞、中山晋平作曲)」の十番に

「沼干楽しやヤッチョマカセ

沼干楽しや落とせば水も

想うお方の里へ行く

想うお方の里へ行く」

との歌詞があります。

それから、ネット上の「行田昔話」で見つけましたが、「忍の地の高低をよく調べ、掘と沼をめぐらし、大沼尻の樋と谷郷春日神社裏の大樋とを同時に開閉すると、瞬時に忍沼の水は乾掘(からほり)となるようになっていた。大沼尻とは今、畠山の松で知られる「船つなぎ松」の処にあった樋で、近年まで「沼干(ぬまひ)」という春を告げる行事があって、「沼干たのしやヤッチョマカセ」の行田音頭の歌の様に、干上った忍沼に鯉鮒のつかみ取りの出来たのも忘れられてしまった」とありますので、昭和の始め頃までは、別府沼の「けえどり」よりも効率良く川魚を捕っていたようです。

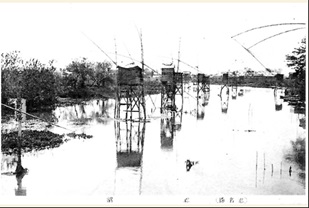

ただし、この沼干は成田氏が戦に明け暮れていたころはできなかったと推測でき、徳川の時代になって大きな戦のなくなった江戸時代以降のように思われます。「樋」の事は重要な秘密であり、通常は左の昭和初期の忍沼の写真のように、四手網で魚を捕るのを江戸時代の忍城主が許していたように考えます。思うに、親奏が忍城を改築してからは城の防御に関する重要な沼の水を抜くことはなかったように思われます。

忍城の秘密とは、この水を満たす堰と枯らす堰があったことです。忍城の発掘調査でも掘っていくと湧水があったようで、多分、まったく涸れるような状態にはならなかったと思われますが、部分的には敵に討ち入られるような箇所ができたのかもしれません。そのために、いつも堀には水を蓄えておく必要があったように考えます。

「成田記」には間違っていると思われるところもありますが、その成田記に、「成田親泰、延徳二年より地形を計り、家臣新曽部(にそべ)卓斉を相手に縄張りして、地形の高低を利用し塀、櫓、門等の工事にとりかかった。近隣の別府、玉井、奈良の三家はいうに及ばず、久下、吉見、中条等の他門まで人夫を出してくれたので、竣工早く「関左の名城」となり、延徳3年成田の地から忍の地へ移り、...」とあり、水に浮かぶ城としての縄張りには一年以上は掛かったと思われます。この時に縄張りを考えた「新曽部卓斉」について調べてみましたが、成田分限帳の中でも見つけることができませんでした。

次の図は忍城の絵図で、江戸中期から後期に作られたようですが、北の方の水路に「セキホリ此末大セキ堀アリ」と記載されており、北方に「大堰」があったようです。

南東には天神が見え、「天満(満の崩し字)ハシ」が見えますので、この頃には橋を掛けてしまったのかもしれません。

南東には天神が見え、「天満(満の崩し字)ハシ」が見えますので、この頃には橋を掛けてしまったのかもしれません。

それから、論文「利根川治水の成立過程とその特徴」(アーバンクボタ「N0.19利根川宮村忠:日本河川開発調査会理事(河川工学)」)によると「中条堤」は、成田親奏が築堤したという説もあるようです。(下載は論文の中のもの)

忍城の発掘調査

忍城の発掘調査忍城の発掘調査で分かった結果ですが、堀の幅を広げると共に堀底を深くしたようで、平野で岩石が入手しにくかったためか、城の廃水構などに板碑を壊して使ったようで、破壊された板碑が沢山発掘されています。 左の写真と図は「忍城第一次発掘調査概報:行田市教育委員会(1987)」で、成田氏が掘削したと思われる堀底から文明14年(1482)の年号の板碑が見つかっています。この堀底とは人間の手が加わったものの意味で、それ以前に忍城に堀があったとしても、それよりも深く人手の加わっていない地層まで掘っているので、それ以前の遺構は無くなってしまっていると考えます。

左の写真と図は「忍城第一次発掘調査概報:行田市教育委員会(1987)」で、成田氏が掘削したと思われる堀底から文明14年(1482)の年号の板碑が見つかっています。この堀底とは人間の手が加わったものの意味で、それ以前に忍城に堀があったとしても、それよりも深く人手の加わっていない地層まで掘っているので、それ以前の遺構は無くなってしまっていると考えます。

次の写真は、「忍城二ノ丸西堀堀跡の発掘調査:行田市郷土博物館(1995)」の調査で見つかった「蛇の骨」一体分で、「今回発見された15世紀から16世紀前半と考えられる堀底の二つの窪みも、戦略的意図をもった遺構と考えられ、障子堀の一つと思われる」とあり、「出土状態から意図的に堀の中に置かれたものと考えられるが、出土位置が堀底より若干上位にあるため、堀削直後に置かれたものかどうか分らない。ただし、土器の形式は忍城出土の中ではもっとも古い部類に入るもので、遅くとも16世紀 前半までに行われた宗教的行為による埋納とだけは言える。現状においてこの宗教的意味は明らかでない。」として、そして、「蓋にあたる土師質土器の左側が16世紀前半のもので、右側の土器が15世紀後半から16世紀前半に比定される」、としています。

前半までに行われた宗教的行為による埋納とだけは言える。現状においてこの宗教的意味は明らかでない。」として、そして、「蓋にあたる土師質土器の左側が16世紀前半のもので、右側の土器が15世紀後半から16世紀前半に比定される」、としています。

この蛇骨の事について、今のネット上では「埼玉県立嵐山史跡の博物館」の『平成21度企画展「遺物語る中世の館と城」』で「中世のまじない」として取り上げられていますが、そこでしか見ることができません。城の堀に、中世の「まじない」のような蛇の骨が見つかったことは全国でも例がないようで非常に珍しいことと思います。

それでも、『忍城の築城時期は、「成田記」に延徳3(1491)年とみえるものの、古河公方足利成氏が別府宗幸にあてた文明11(1479)年の書状に「忍城」の文字がすでに登場している(埼玉県史編さん室1987)ことから、それがいつであったのか現状ではにわかに決しがたい。』として、「堀の最初の掘削も築城にともなう作業と考えられるが、その時期について現段階では15世紀後半頃と把握しておくにとどめておきたい」としています。

これでは、文明11年(1479)の書状の時には既に成田氏が忍城に居たとの前提の調査で、成田氏が忍城を攻め落として、いつ再築城したかの調査ではないように思います。

足利成氏の書状に忍城と成田の名前は見えますが、書状は別符三河守に送られており、「長尾景春が長井六郎要害へ馳籠る由注進、お心得有るべく候、顕定の軍を勢仕い(動かし)候わば同時に相受け忠節致べし、忍城用心、油断の無きよう成田に相断すべき候謹言」と山内上杉顕定を別符三河守に勢仕いさせると書いており、別符氏に命じています。

別符氏が成田氏の下にいたなら直接別符氏に出さずに成田氏に出すのが当然と考えられ、文面上でも「成田」と呼び捨てにしており別符氏の方が上位であったように思われます。成田氏が忍城に居たとするなら、その時に別府陣に居る別符氏より上位と思われる成田氏に書状を出すのが、その頃の作法であったと考えます。

その時には足利成氏と山内・扇谷上杉方とは一応の和睦をしましたが、忍城には古河公方の敵方(扇谷上杉か)だった忍大亟(?)が居たと思われます。

発掘調査の結果の、「15世紀後半頃」の築城であった、は正しい調査結果であると考えます。

しかしながら調査結果で、「書状の時には既に忍城に成田氏が居て16世紀初め頃に再築城した」と結論しなかったことは、一応の評価ができる判断と思いました。

この蛇骨は、水で守る忍城の堀の水が、涸れないように祈るお呪(まじな)いのようなものであったと考えます。

それ以外では、本丸の東堀(第一次調査)で15世紀末から16世紀初頭の橋脚跡と同じ頃の最下層から馬の頭骨が出土しており、同南堀(第二次調査では、15世紀末から16世紀初頭,16世紀末,18世紀の三回の橋の付け替え跡が見つかっています。馬の頭骨は、石田光成の忍城攻めの時の忍方か豊臣方か分りませんが、その戦いの時に堀に沈んだ馬であったかもしれません。橋脚跡は、16世紀初頭までのものは成田氏が忍城を再築城した時のものであったと考えられますが、16世紀末のものは石田三成の忍城攻めの戦の頃の橋の修復とは考えにくく、また18世紀のものも、忍城開城後に忍城主となった城主が施工したように考えます。

成田記や成田系図、言い伝えなどにも間違っているところもあると思いますが、淡海公の丈六院開基から別符行隆が別府の地で居を構えて、幡羅郡家を引き継いだような形になったのも、成田親奏が忍城を築城したとのことも、正しいことであったようにも考えたいですが、それを示すような文書は見つかりません。

正式と思われる書状や文書から類推することは正しいと思いますが、その書状などの読み方(訳し方)で、成田氏の忍城の成立年代が決められていることは間違っていると思います。

足利成氏書状の「忍城用心」では、成田氏が忍城に居ることは書かれておらず、成氏が別符三河守に宛てており、成田氏が忍城にいたと考えるよりも、別符氏が忍城に居たかその城を治める城主であったと考えれば、納得できる文面と思われますが、三河守は別府の陣にいたように考えます。それは、「松陰私語」の中にも書かれていますが、太田道灌は別府の陣に居た時に松陰軒から太田の金山城に招かれています。

成氏から別符氏に忍城の忍氏の不穏な動きがあるなどの噂を伝え、「忍城用心」と書いたように考えます。

また、長井城も妻沼地区ではなかったと思われます。なぜかといえば、西敬寺所有の結城七郎殿宛て足利成氏書状(享徳16年(1467)の中に、長井氏と玉井氏の名も見え、近くの長井氏は別符氏に属していたと思われます。道灌は太田道灌状の中で長井城を攻撃するために、金谷談所に向かっており、その近くの御嶽の城が長井城であったと思われます。斎藤家略系譜に「斎藤(長井)實永、住武州児玉郡御嶽、延元二年十二月利根川ニ流死」とあり、御嶽の長井氏もいたようです。

現在の感覚からいえば、手紙(書状)は今と同じように簡単に送付することができたようにも思われますが、敵側に奪われてしまった場合には味方に不利となる場合も考えられ、書状を出すには慎重を期する必要があったと考えます。成氏から見て家臣であると思われる別符氏、別符氏に所属しているかと思える成田氏、この書状は別符氏に出したものです。

成田記や成田系図から、どうしても成田氏を中心として考えてしまい、成田系図では、「資員 二男 五郎佐衛門尉 立嫡子」、「家清 五郎四郎 太郎 立二郎」と付記が意味不明ですが、幸手市の吉羽家に伝わる、大私部直姓成田家系図、私市党からの系譜としているようなところは成田系図の藤原北家説と同じように解明はできていませんが、成田家から別符家に家幸が養子に来たころの所は正しく伝えているように思います。

今残っている永享2年の道久(幸忠)譲状、道久は成田氏の次男と思われる「きくおう丸」を猶子として中条の保と上江袋の郷を譲りました。これには別符氏所領の本来の「安枝名」の譲りのことや安堵のことは書かれておらず、その書状も見つかっていませんが、養子の家幸に譲渡したと思われます。不思議なことに「大私部直姓成田家系図」では長男と思われる家清(家幸)を養子としていることです。考えてみるに、成田家に「何かあって、別符氏が支援したのかもしれません。成田記には、「資員」の事については良いことが書かれておらず、その前の家時やその後の顕泰のことが多く書かれていますが、そのまま信じることができないように思われます。

今残っている書状からすれば、道久の譲状の時に、成田氏(道久の甥)は猶子として別符氏の跡を引き継いでその子孫が忍城を奪い、忍城主となったのかもしれません。

堀底から出土した文明14年(1482)の年号の板碑、堀の中で見つかった15世紀後半から16世紀前半に作られたと考えられる土器に収められた蛇(蛇骨)、15世紀末から16世紀初頭に行われた橋の付け替え跡などから、文明11年(1479))の足利成氏書状の「忍城用心」の時には成田氏は忍城には居なかったと考えます。